Was versteht man unter BATNA?

BATNA, die Abkürzung für „Best Alternative to a Negotiated Agreement“, ist ein zentraler Begriff in der Verhandlungsführung. Es beschreibt deine beste Alternative für den Fall, dass eine Verhandlung scheitert. Mit anderen Worten: BATNA ist dein Plan B, der dir eine klare Entscheidungsgrundlage gibt, ob du eine Einigung in einer Verhandlung annehmen solltest oder nicht.

BATNA – Dein strategisches Verhandlungswerkzeug

| BATNA-Aspekt | Beschreibung & praktische Anwendung |

|---|---|

| Definition | BATNA = „Best Alternative to a Negotiated Agreement“ – deine beste realistische Option, falls keine Einigung zustande kommt. |

| Nutzen | Stärkt deine Verhandlungsposition, schützt vor schlechten Deals und sorgt für Selbstsicherheit am Verhandlungstisch. |

| Aufbau | Analysiere Alternativen, bewerte sie realistisch und verbessere dein BATNA systematisch vor der Verhandlung. |

| Fehler vermeiden | Vermeide Wunschdenken, übermäßige Geheimhaltung oder gar das Fehlen eines BATNA – bleibe realistisch und vorbereitet. |

| Praxiseinsatz | Einsatz in Gehaltsgesprächen, Lieferantenverhandlungen, Immobilienkauf oder Vertragsabschlüssen – immer dann, wenn du Optionen brauchst. |

Warum ist BATNA so wichtig?

BATNA hilft dir, stärker in Verhandlungen aufzutreten. Wer eine attraktive Alternative hat, kann sich in Verhandlungen selbstbewusster bewegen und muss nicht jedem Angebot zustimmen. Es gibt dir die Möglichkeit, ein Angebot mit deiner besten Alternative zu vergleichen und so eine rationale Entscheidung zu treffen. Ein starkes BATNA verhindert, dass du dich zu schlechten Konditionen einigst, weil du dich unter Druck gesetzt fühlst.

Ein Beispiel: Stell dir vor, du verhandelst mit einem potenziellen Arbeitgeber über dein Gehalt. Wenn du bereits ein anderes gutes Jobangebot hast, kannst du besser einschätzen, ob das vorliegende Angebot konkurrenzfähig ist oder ob du es ablehnen solltest.

Wie entwickelst du ein starkes BATNA?

Ein gutes BATNA entsteht nicht zufällig – du musst es strategisch aufbauen. Dabei helfen dir folgende Schritte:

-

Analysiere deine Optionen: Welche Alternativen hast du, falls die Verhandlung scheitert? Gibt es andere Anbieter, Kunden oder Arbeitgeber?

-

Bewerte die Alternativen: Welche Alternative bietet dir den höchsten Nutzen?

-

Verbessere dein BATNA: Kannst du es noch stärker machen, indem du weitere Optionen hinzufügst?

-

Kenne dein BATNA genau: Sei dir bewusst, was dein Minimum ist, bevor du eine Verhandlung eingehst.

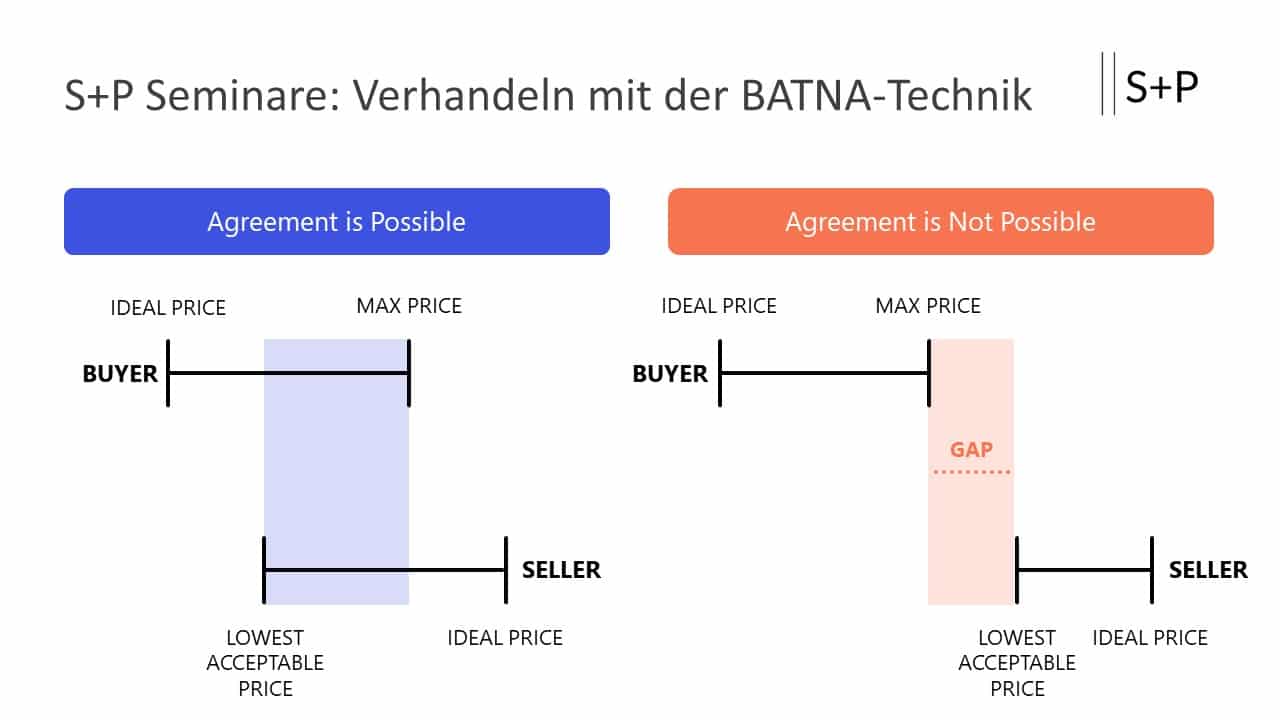

BATNA vs. Verhandlungsposition

Oft wird BATNA mit der allgemeinen Verhandlungsstärke verwechselt. Der Unterschied:

-

Dein BATNA ist eine objektive Alternative, die du nutzen kannst.

-

Deine Verhandlungsposition hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie Macht, Informationsvorsprung oder psychologische Aspekte.

Jemand mit einem schwachen BATNA, aber einer starken Verhandlungsposition (z. B. durch strategisches Geschick), kann dennoch erfolgreich verhandeln. Umgekehrt kann ein starkes BATNA dich in eine bessere Verhandlungsposition bringen.

BATNA – Use Cases für C-Level

| Rolle | BATNA-Use Case |

|---|---|

| CEO | Bei strategischen Partnerschaften: Wenn ein potenzieller Partner keine fairen Konditionen bietet, vergleicht der CEO das Angebot mit alternativen Kooperationsmöglichkeiten oder Eigenentwicklungen. |

| COO | In Lieferkettenverhandlungen: Falls ein Lieferant nicht nachgibt, nutzt der COO alternative Bezugsquellen oder eigene Produktionskapazitäten als BATNA, um Druck aufzubauen. |

| CFO | Bei Kreditverhandlungen: Wenn die Konditionen einer Bank zu teuer sind, dient ein alternatives Finanzierungsmodell (z. B. Private Debt oder Leasing) als BATNA. |

| CRO | Bei Versicherungs- oder Compliance-Dienstleistern: Falls ein Anbieter zu hohe Preise verlangt, kann der CRO auf interne Lösungen oder Wettbewerber mit günstigeren Risikoabsicherungen verweisen. |

| CHRO | In Gehaltsverhandlungen: Der CHRO nutzt BATNA, um faire Angebote zu machen – etwa indem er alternative Kandidaten oder interne Entwicklungspfade berücksichtigt. |

| CIO / CDO | Bei IT-Outsourcing oder Softwareverträgen: Der CIO bewertet Cloud- oder Inhouse-Lösungen als BATNA, um bessere Preise oder Servicelevels durchzusetzen. |

| CMO | In Agenturverhandlungen: Wenn Marketingbudgets nicht effizient eingesetzt werden, kann der CMO interne Ressourcen oder alternative Agenturen als BATNA nutzen. |

| Verhandlungsteams | Bei M&A-Deals oder Vertragsverhandlungen: Das Team definiert im Vorfeld klare Abbruchpunkte und Alternativen (z. B. andere Zielunternehmen oder Investoren), um Verhandlungsspielräume zu sichern. |

BATNA-Strategien & Praxisnutzen

| BATNA-Schritt | Praxisbezug |

|---|---|

| 1. Optionen analysieren | Identifiziere realistische Alternativen – z. B. andere Anbieter, Kunden oder Standorte. |

| 2. Alternativen bewerten | Bewerte Nutzen, Risiko und Kosten jeder Alternative objektiv. |

| 3. BATNA verbessern | Erweitere deine Auswahl an Alternativen – z. B. durch neue Angebote, Kontakte oder Pilotprojekte. |

| 4. BATNA kennen | Setze vor der Verhandlung klare Grenzen – z. B. Minimalpreis oder Mindestgehalt. |

| 5. BATNA strategisch nutzen | Kommuniziere dein BATNA gezielt, wenn es stark ist – um Verhandlungsmacht aufzubauen. |

| 6. Flexibel bleiben | Auch mit starkem BATNA offen für kreative Lösungen bleiben – Win-Win-Situationen fördern. |

Fehler vermeiden: Häufige Missverständnisse bei BATNA

-

Kein BATNA haben: Wer ohne Alternativen in eine Verhandlung geht, hat oft schlechte Karten.

-

BATNA mit Wunschdenken verwechseln: Es muss eine realistische Option sein, keine spekulative Hoffnung.

-

BATNA nicht kommunizieren: Falls es strategisch sinnvoll ist, kannst du dein BATNA (oder einen Teil davon) erwähnen, um Druck aufzubauen.

-

Zu sehr auf BATNA verlassen: Selbst mit einem guten BATNA lohnt es sich oft, kreativ nach besseren Lösungen zu suchen.

Wann solltest du dein BATNA offenlegen?

Ob du dein BATNA in einer Verhandlung offen kommunizierst, hängt von der Situation ab:

-

Ja, wenn es stark ist: Wenn dein BATNA besser ist als das aktuelle Angebot, kann es sinnvoll sein, es anzudeuten.

-

Nein, wenn es schwach ist: Wenn deine Alternative nicht attraktiv ist, solltest du sie besser für dich behalten.

BATNA in der Praxis: Beispiele aus dem Alltag

-

Gehaltsverhandlung: Wenn du bereits ein anderes Jobangebot hast, kannst du mutiger fordern.

-

Einkaufsverhandlungen: Falls du als Einkäufer mehrere Lieferanten hast, kannst du bessere Konditionen aushandeln.

-

Immobilienkauf: Wer mehrere interessante Immobilien in Aussicht hat, kann besser verhandeln.

-

Vertragsverhandlungen: Wer alternative Partner hat, ist unabhängiger.

Fazit: BATNA als Gamechanger in Verhandlungen

BATNA ist eine der wichtigsten Strategien für erfolgreiche Verhandlungen. Je besser deine Alternative, desto stärker deine Verhandlungsposition. Deshalb solltest du immer vor einer Verhandlung dein BATNA ermitteln und optimieren. Mit einer starken Alternative verhandelst du selbstbewusster, strategischer und erreichst bessere Ergebnisse.

FAQ – Häufige Fragen zu BATNA

-

Was bedeutet die Abkürzung BATNA?

BATNA steht für Best Alternative to a Negotiated Agreement – also die beste Alternative, falls eine Verhandlung scheitert.

Es beschreibt deinen Plan B, der dir Sicherheit und Stabilität in Verhandlungen gibt.

-

Warum ist ein starkes BATNA so wichtig für den Verhandlungserfolg?

Ein starkes BATNA erhöht deine Verhandlungsmacht.

Hast du eine attraktive Alternative (z. B. ein anderes Jobangebot oder einen alternativen Lieferanten), kannst du:

- selbstbewusster verhandeln,

- Druck leichter abwehren,

- schlechte Konditionen ablehnen.

Du bist nicht auf einen „Deal um jeden Preis“ angewiesen.

-

Sollte ich mein BATNA in der Verhandlung offenlegen?

Das hängt von der Stärke deines BATNA ab:

Ja – wenn dein BATNA sehr stark ist, kann ein Hinweis darauf deine Position verbessern.

Nein – wenn dein BATNA schwach ist, solltest du es nicht offenlegen, da die Gegenseite dies gegen dich nutzen könnte.

-

Wie entwickle ich mein persönliches BATNA?

Ein wirksames BATNA entsteht in vier Schritten:

- Analysieren: mögliche Alternativen auflisten.

- Bewerten: realistische & werthaltige Optionen identifizieren.

- Verbessern: beste Alternative weiter stärken (z. B. externe Angebote konkretisieren).

- Festlegen: klare Top-Alternative definieren.

Dies sollte vor jeder wichtigen Verhandlung erfolgen.

-

Was ist der Unterschied zwischen BATNA und der Verhandlungsposition?

Dein BATNA ist eine objektive Alternative, z. B. ein anderes Vertrags- oder Jobangebot.

Deine Verhandlungsposition hingegen ist das gesamte Kräfteverhältnis, beeinflusst durch:

- Informationen,

- Zeitdruck,

- Verhandlungsgeschick,

- und natürlich dein BATNA.

Ein starkes BATNA stärkt deine Position erheblich.

-

Was passiert, wenn ich kein BATNA habe?

Ohne BATNA bist du stark von der Gegenseite abhängig.

Folgen können sein:

- Zugeständnisse über deinem Schmerzpunkt,

- eine „Deal-um-jeden-Preis“-Situation,

- schlechtere Ergebnisse als nötig.

Ein fehlendes BATNA erhöht dein Risiko erheblich.

-

Kann ich BATNA auch in Gehaltsverhandlungen nutzen?

Ja, absolut. Ein BATNA ist gerade in Gehaltsverhandlungen ein mächtiges Werkzeug.

Typische BATNA-Beispiele:

- konkretes Jobangebot eines anderen Arbeitgebers,

- Möglichkeit eines internen Wechsels,

- Verbesserte externe Marktchancen.

Ein gutes BATNA hilft dir, deinen Marktwert realistisch einzuschätzen und Forderungen überzeugend zu begründen.

Vertiefe dein Verhandlungs-Know-how mit Whitepaper und Executive Education

BATNA ist mehr als eine Verhandlungstaktik – es ist ein strategisches Werkzeug, das in Führungsetagen und Verhandlungen auf C-Level-Niveau immer relevanter wird. Wenn du dein Wissen gezielt vertiefen und BATNA in komplexen Entscheidungsprozessen praktisch anwenden möchtest, empfehlen wir dir unser:

👉 Whitepaper zur strategischen Verhandlungsführung – kostenfrei anfordern und mit praxiserprobten Vorlagen arbeiten.

👉 Executive Education für C-Level, Aufsichtsrat und Führungskräfte – speziell entwickelt für Entscheidungsträger, die ihre Verhandlungsstrategie auf ein neues Level heben wollen.

Mit S+P profitierst du von einem praxisnahen Ansatz, fundierter Methodik und einem Fokus auf entscheidungsorientierte Umsetzung. Perfekt, um dein BATNA künftig nicht nur zu kennen – sondern es auch gezielt als Verhandlungstrumpf einzusetzen.

Jetzt Executive Education entdecken

Weitere relevante Themen

-

Was bedeutet ZOPA? (Zone of Possible Agreement) -

Neueste Verhandlungstechniken -

Was macht einen guten Sales Manager aus? -

Konflikte erkennen und lösen -

Die besten globalen Strategien für dein Unternehmen